Von Schmulltang, Sternkiekern und stürmischer See: Neues zu Fiete Daniel

Wer die letzten Jahrbücher der Heimatgemeinschaft Eckernförde gelesen hat, wird sich an Fiete Daniel erinnern: den Eckernförder Fischer, Jahrgang 1900, der mit seinen Tagebüchern und anderen Schriften einen umfassenden Zeitzeugenbericht über die Eckernförder Fischerei hinterlassen hat. Seitdem seine Aufzeichnungen der Wissenschaft zugänglich sind, haben sich einige interessante und eigentümliche Ereignisse zugetragen. Der folgende Artikel möchte dem Leser einen Einblick in die jüngsten Entwicklungen zum Thema Fiete bieten.

ach

Von Martin Hüdepohl

Am Abend des 26. Februar 2024 um 20:00 Uhr herrschte in der Eckernförder Kneipe „Nordkap“ eine angespannte Atmosphäre. Denn dort versammelten sich drei Männer zu einer Krisensitzung in der Sache Fiete Daniel.

Krisensitzung? Was war denn vorgefallen? Und wer waren überhaupt die besagten drei Männer? Der eine, Jens Daniel, war der Enkel des legendären Eckernförder Fischers und mein Onkel dritten Grades – der einzige des Trios, der Fiete noch persönlich kannte. Der zweite, Dr. Rüdiger Voss vom Kieler Center for Ocean and Society, beschäftigte sich wissenschaftlich mit Fiete Daniels Werk. Ich selbst, als Dritter im Bunde, hatte Fietes sämtliche handschriftlichen Aufzeichnungen abgeschrieben, in leserliche Form gebracht und aufbereitet. Seitdem fühle ich mich in der Pflicht, gelegentlich Artikel über ihn zu verfassen, um die Öffentlichkeit am Schatz seines schriftlichen Nachlasses teilhaben zu lassen. Doch an jenem Abend herrschte Anspannung. Die ernsten Mienen der drei Männer, die ihre Köpfe dort über Biergläsern zusammensteckten, ließen Schlimmes erahnen. Was war nur geschehen, was ein solches Treffen erforderte?

Dazu Dr. Voss:

Die Aufzeichnungen von Fiete Daniel hatten schon länger mein wissenschaftliches Interesse geweckt, da es sich dabei um sehr detaillierte Zeitzeugenberichte über die Ostseefischerei ab dem Jahr 1918 handelt. Sie ermöglichen Einblicke in die kleinskalige Fischerei der damaligen Zeit, wie sie sonst nicht zu finden sind. Ich hatte bereits einige Passagen daraus mit meiner Arbeitsgruppe ausgewertet und einige Vorträge darüber gehalten, auch auf größeren Fachkonferenzen. Da ich nun aber meine Vorträge auch in Fachjournalen veröffentlichen wollte, mussten Fietes Aufzeichnungen, wenn sie als Quelle dienen sollten, nach bestimmten Kriterien überprüft werden.

Dabei fiel einem von Dr. Voss' Mitarbeitern etwas auf, mit dem er sich an mich wandte. Der Betreff seiner Mail ließ meine Kinnlade herunterklappen:

„Fiete Daniels Tagebuch - eine Fälschung”

Sind Fietes Aufzeichnungen nur ein großer Bluff?

Dazu kommentiert Dr. Voss:

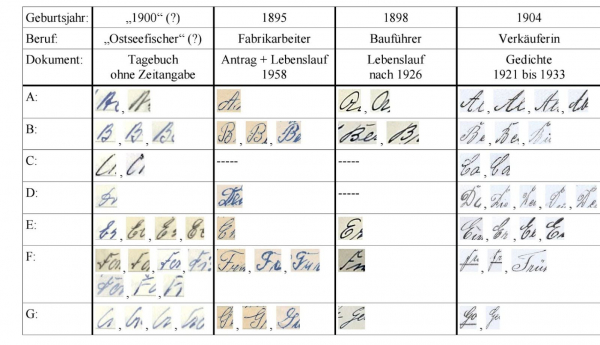

Meinem Mitarbeiter waren Zweifel an der Authentizität und somit an der wissenschaftlichen Verwertbarkeit der Aufzeichnungen gekommen. Er monierte, dass die Schrift nicht von Fiete geschrieben sein könne. Dies habe ein Gutachten* ergeben, welches er veranlasst habe, um festzustellen, ob die Schrift des Autors von einer um 1900 geborenen Person stammen könne. Nach Meinung des Gutachters hätte Fietes Schrift mehr Anklänge von 'Kurrent' haben müssen, die altdeutsche Schreibschrift, wie sie zur Schulzeit Fietes gelehrt wurde. Der Gutachter beschränkte sich dabei auf den Vergleich der Großbuchstaben, die er mit Schriftstücken von Personen aus der gleichen Zeit mit ähnlichem Bildungsabschluss verglich. Er kam zu dem Ergebnis, dass Fiete als Schreiber der Aufzeichnungen höchstwahrscheinlich nicht in Frage käme, weil die Schriftprobe auf eine später geborene Person rückschließen ließe, welche die Lateinische Ausgangsschrift gelernt haben müsste. Auch war dem Mitarbeiter als weitere Ungereimtheit aufgefallen, dass an einigen Stellen des Tagebuchs der angegebene Wochentag nicht mit dem dazugehörigen Datum übereinstimmte, sondern immer um einen Tag verschoben war.

Meine eigene Reaktion auf diesen Plagiatsvorwurf war: „Mein Gott, hoffentlich stimmt das!“. Denn eine derart epische Sache wie ein tausendseitiges Tagebuch aus der reinen Phantasie zu erschaffen, und zwar nicht ein Tagebuch von Hitler, um es anschließend dem „Stern“ zu verkaufen, sondern von einem kleinen Fischer, um dieses anschließend unbeachtet in einem Archiv einzulagern … wäre eines der wahnsinnigsten Kunstprojekte, von denen ich jemals gehört hätte. „So jemanden in der Verwandtschaft zu haben,“ überlegte ich, „wäre noch um Größenordnungen spektakulärer, als jemanden, der all dies wirklich erlebt und aufgeschrieben hat.“ Zur Verdeutlichung: Fietes Manuskript hat den Umfang von 13 Heftromanen, ich hatte ein Register von 225 Orten und 189 Personen angelegt, plus einen Glossar von 268 Fachbegriffen. Unzählige Listen hatte ich abgetippt, sowie hunderte Seiten von staubtrockenen Berichten von Fangfahrten. Ich hatte das Gewicht jedes einzelnen Steinbutts übertragen, den Fiete zwischen 1918 und 1923 gefangen hatte; 1845 Mal hatte ich allein das Wort „Pfund” geschrieben. Mord und Totschlag, Liebesgeschichten oder überhaupt Gefühle, die über ein „ich freute mich” hinausgehen, kommen nicht darin vor. Und ausgerechnet sowas soll sich jemand einfach so aus der Nase gezogen haben?

Aber wie gesagt, die Vorstellung, dieses Manuskript sei das Phantasieprodukt eines genialen Exzentrikers, gefiel mir gar nicht mal so schlecht. Nicht so aber Dr. Rüdiger Voss, für den das Manuskript eine wissenschaftlich relevante Quelle darstellt und somit natürlich authentisch sein muss. Dazu schreibt er:

Auch ich war von dem Ergebnis des Gutachtens überrascht, da ich die Idee einer Fälschung für zu weit hergeholt und nicht plausibel hielt. Mir fehlte das Motiv: Wer sollte so etwas tun? Und warum? Ich habe deshalb ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Während das erste Gutachten lediglich den graphologischen Blickwinkel beleuchtet hatte, gab es mit dem zweiten Gutachten nun eine Stellungnahme von einem promovierten Professor der Linguistik, der gleichzeitig schon lange Jahre als gerichtlich bestellter Gutachter an Gerichten tätig war. Er kritisierte die methodische Vorgehensweise des ersten Gutachters, der sich lediglich mit dem Schriftbild der Großbuchstaben auseinandergesetzt hatte, und hielt das unvollständige Vorgehen für wenig sinnvoll und aussagekräftig. Zu Fietes Schriftbild bemerkte der zweite Gutachter, dass der Schreiber seit der Einführung der Lateinischen Ausgangsschrift 1941 bis in die 1980er Jahre gut 40 Jahre Zeit gehabt hätte, sein Schriftbild umzustellen. Er schlussfolgerte, dass eine Schriftveränderung schlichtweg erwartbar gewesen sei. Viel wichtiger war, aus seiner Sicht, zu überprüfen und einzuordnen, ob ein Text aus linguistischer Sicht authentisch und die Entstehung nachvollziehbar wäre. Zusammenfassend ergaben sich aus sprachwissenschaftlicher Sicht keine Zweifel an der Authentizität des untersuchten Schriftstücks. Die These, dass jemand Fietes Tagebücher gefälscht haben könnte, hielt er schlichtweg für nicht plausibel, denn auch die Plausibilität sei ein wichtiges Kriterium, ein Schriftstück einzuordnen. Das wichtigste Ergebnis war also, dass Fietes Arbeitstagebuch authentisch ist und sich für wissenschaftliche Verwendung eignet. Der Experte fügte aber an, dass eine sogenannte Quellenkritik bei Veröffentlichungen hilfreich sein könnte, um aufgekommene Unstimmigkeiten zu erklären.

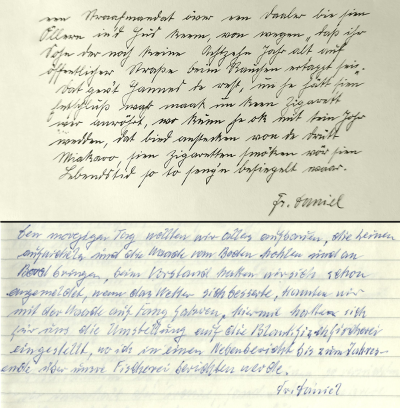

Und so kam es zu jener „Krisensitzung” im Nordkap, um zu besprechen, wie der Plagiatsvorwurf weiter zu entkräften sei. Zu seiner Beruhigung konnte Jens dann noch bezeugen, dass er mit eigenen Augen gesehen habe, wie Fiete in den 80ern an seinem Manuskript gearbeitet hatte: „Wir Kinder haben ihn eigentlich immer nur am Schreibtisch gesehen. Selbst an Familienfesten kam er nur kurz runter, um seinen Kuchen zu essen und ging dann gleich wieder an die Arbeit. Die Alten sagten dann: 'Laat em man, denn hett he wat to doon'.“ Auch für die falschen Wochentage fanden wir eine Erklärung: Fiete schrieb seine Aufzeichnungen zweimal selber ab, einmal in den 60ern und einmal in den 80ern, um sie lesbar zu erhalten (sie waren anfangs nur mit Bleistift verfasst). Was mittlerweile unleserlich geworden war, rekonstruierte er aus der Erinnerung, und so haben sich einige Inkonsistenzen einschleichen können.

Schließlich verblieben wir so, dass Jens nach weiteren handschriftlichen Dokumenten in Fietes Nachlass suchen wollte, um einen finalen Schriftbildvergleich zu ermöglichen. Und tatsächlich wurden Dr. Voss und mir diese auch wenig später auf einer gemeinsamen Lesung zum Thema Fiete überreicht.

Der Rest des Abends wurde dann noch sehr gemütlich und nostalgisch mit vielen Anekdoten rund um Fiete.

Dem besagten Kritiker und Zweifler grolle ich jedoch keineswegs. Im Gegenteil, er hat sogar viel Gutes bewirkt! Als er sich im Archiv der Heimatgemeinschaft das Originalmanuskript zeigen ließ, machte er eine überraschende Entdeckung: Das Manuskript enthielt weitere 214 bislang nicht erschlossene Seiten!

Für mich als Fietes Transkribenten war dies eine tolle Nachricht, denn ich hatte die Auseinandersetzung mit ihm schon schmerzlich vermisst und war zudem begierig herauszufinden, wie sich meine Arbeitsweise im Vergleich zu 2019 durch die ganzen neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz verändern würde.

Fiete mit KI

Die Künstliche Intelligenz revolutionierte den Transkriptionsprozess von Grund auf. Ich zerlegte Fietes Manuskript-PDF mittels KI in Einzelbilder und lud diese bei einem KI-Transkriptionsservice hoch. Die ersten zehn von KI transkribierten Seiten korrigierte ich von Hand und übermittelte die Korrekturen zurück. Durch wiederholtes Trainieren erkannte das System schließlich Fietes Handschrift so gut, dass ich pro Seite nur noch etwa zehn Wörter manuell nachbessern musste.

So erhielt ich in relativer Kürze eine buchstabengetreue digitale Abschrift. Doch das genügte mir nicht: Ich wollte eine gut lesbare Version mit perfekter Rechtschreibung! Hierfür ließ ich von einer KI ein Programm schreiben, das den Text in Häppchen an eine weitere KI sandte, anschließend die korrigierten Texthappen herunterlud und das lektorierte Material zu einem durchgängigen Dokument zusammenfügte.

Diesmal tippte ich also nichts mehr ab, sondern war nur noch der, wie wir Programmierer sagen, „Human in the Loop”. Jetzt könnte ein interessantes Folgeprojekt sein, anhand von Fietes Schriften eine virtuelle Persönlichkeit zu trainieren, die mir in Fietes Schreibstil Fragen zu dem Manuskript beantworten kann. Na ja, vielleicht irgendwann einmal.

Erkenntnisse aus den verschollenen Seiten

In der zweiten Hälfte dieses Artikels möchte ich nun einen Überblick geben, was alles Interessantes bei der Transkription der letzten 214 Seiten aus dem Nebel der Geschichte getreten ist.

Beginnen möchte ich mit einem kleinen Nachtrag zu meinem 2023er Artikel „Rekordjahr 1923 – das fangstärkste Jahr der Eckernförder Geschichte”, in welchem es um den neuen Netztyp „Ringwade” ging, der den Fischern exorbitante Fänge ermöglichte. Jetzt habe ich erfahren, dass die Fischer damals derart viel Geld verdienten, dass die Banken sich weigerten, sie in bar auszubezahlen und extra für die Fischerei ein System mit Schuldscheinen einführten. Zugegebenermaßen war es allerdings auch die Zeit der Inflation und der Schubkarren, die manches Mal zum Transport von Reichsmark von A nach B benötigt wurden.

Als aber Ende des Jahres 1923 die erwirtschafteten Riesenvermögen der Fischer eine Billion zu eins in die wertstabile Rentenmark eingewechselt werden mussten, war alles so mühsam Erwirtschaftete gleich wieder futsch – genauso, wie die vielen gefangenen Sprotten und Heringe, die zum Teil als Dünger auf den Feldern gelandet waren und in den Folgejahren der Fischerei natürlich fehlten.

Revolutionen in der Fischereitechnik

Aber auch die Tage der Ringwade, der bahnbrechenden neuen Fangmethode aus Amerika, waren 1923 längst schon wieder gezählt. Die nächste Revolution stand ins Haus, und diesmal im Bereich der Schleppnetzfischerei, oder vielmehr, im Bereich der Motoren: Als die Daniels sich 1920 eine neue Quase bauen ließen, quälten sie sich wochenlang mit der Frage, ob sie sich nun einen 10- oder 12-PS Motor einbauen lassen sollten und entschieden sich schließlich für 10 PS, weil 12 PS ja sicherlich zu viel für das kleine Boot wären. 1929 bauten sie diesen Motor aber fix wieder aus und ersetzten ihn durch ein 25-PS-Aggregat made in Eckernförde.

Natürlich brachte die allgemein gesteigerte Maschinenkraft auch neue Möglichkeiten für die Fischerei. So kamen erstmalig 1927 die Kieler Brüder Meitmann auf die Idee, ein großes, feinmaschiges Grundschleppnetz einzusetzen und mit Hebel auf dem Tisch und ordentlich PS im Motorraum damit die Kieler Bucht zu durchpflügen. Hatte man zuvor Schleppnetze nur in einer kleinen, grobmaschigen Variante ausschließlich für den Buttfang verwendet, konnten diese neuartigen Schleppnetze … schlicht und ergreifend ALLES fangen! Sowohl Butt als auch Schwarmfische wie Heringe und Sprotten. Und natürlich auch … Jungfische.

Und hiermit endete nicht nur die Ära der behäbigen Wadenfischerei, sondern begann auch die tragische Geschichte der Gammelfischerei, die Fiete auch „Vernichtungsfischerei“ nannte und nach dem Motto funktionierte: „Alles herausholen, was geht, und unbesehen an die Fischmehlfabriken verkaufen“. Die Gammelfischerei sollte ihm für den Rest seines Lebens Kopfzerbrechen bereiten. In ihr sah er den Hauptgrund für den Niedergang der Ostseefischerei.

Eine weitere Revolution waren Netze aus Perlon und Nylon, die doppelt so effektiv waren wie die alten aus Manila, Sisal und Baumwolle und kaum Wartung benötigten. Nicht zu vergessen sind auch die Einführung von Echolot und Fischfinder.

Als gute Innovation betrachtete er hingegen das auch heute noch übliche „Pelagische Schleppnetz“, das im Gegensatz zum Grundschleppnetz nicht den Meeresboden berührt und somit Laich und Jungfische verschont. Es wurde erstmals 1949 von „Larsen“ in Dänemark eingesetzt (ob damit wohl der noch heute existierende dänische Fischdelikatessenhersteller Larsen gemeint ist?). Übrigens existiert ebenso die Ringwade noch, wenn auch nicht bei uns. Mit ihr gefangener Fisch wird als besonders schonend gefangen vermarktet.

Dass die Fischer aufgrund stärkerer und zuverlässiger Motoren die Segel zunehmend zu Hause ließen, bis irgendwann nur noch ein kleines Stützsegel („Smacksegel“ genannt) übrigblieb, war riskant. Zumal die Boote noch über keinen Seefunk verfügten und keine Hilfe herbeirufen konnten. So schildert Fiete eine Episode von 1932, als sein Boot nach einem Motorausfall tagelang im Nebel umhertrieb, der Proviant ausging und er und seine Kameraden sich nur von gekochtem Fisch aus der Bünn ernähren konnten. Seine einzige Orientierungsmöglichkeit in dieser Situation waren die Signale der Nebelhörner. Interessant: Das „Daakhorn“ des Kieler Feuerschiffs tutete einen Morsecode: „een lang, een kort, een lang, un denn 2 kort“, was „ki“ bedeutet und – der Leser vermutet es – für Kiel steht.

Für Nebel hatte er übrigens drei Wörter: Dies, Nebel und Daak, und für Hering sogar fünf: Fette Herbstlaicher, Hering, Sekunda, Sielen, Juchers (von gut bis schlecht). Erinnert an die Eskimos, die mit zig Wörtern für die Farbe Weiß aufwarten können.

Drittes Reich, Krieg und Nachkriegszeit

Wie viele, die es miterlebt haben, breitet auch Fiete den Mantel des Schweigens über das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg. Nur zwei Ereignisse, die während dieser Zeit stattfanden, erwähnt er:

Zum einen den Bau einer Schutzmole für den Eckernförder Hafen im Jahr 1935. Diese Mole existiert noch heute und verläuft an der Hafenspitze nach Nordosten – dort, wo früher Butterdampfer festmachten und heute Traditionssegler liegen. Der Bau dieser Mole war dringend nötig, denn seit das Kaiserreich 1914 die sogenannte „Grasbank“ wegbaggern ließ (eine große Sandbank vor dem Hafen, die diesen vor schwerer See geschützt hatte, aber auch verhinderte, dass große Marineeinheiten am „Iserndükersteg“ festmachen konnten), war der Hafen vor Oststürmen ungeschützt.

Zum anderen die Einführung der Preisbindung für Fische im Jahr 1936. Dies hielt Fiete für eine geeignete Maßnahme gegen die Vernichtungsfischerei, und er bedauerte sehr, dass diese Regelung 1949 auf Druck der Fischindustrie wieder aufgehoben wurde.

Anders als für die Menschen war der Krieg für den Fischbestand in der Ostsee durchaus vorteilhaft, weil die Fischerei während dieser Zeit nur in begrenztem Umfang betrieben werden konnte. Trotzdem waren die Probleme der Fischer nach Kriegsende groß. Viel Material an Leinen und Netzen ging an den Wracks abgeschossener Flugzeuge und selbstversenkter U-Boote verloren, und so mancher Fischer verlor sein Leben, als er über eine von den Engländern im Krieg per Flugzeug abgeworfene Magnetmine lief.

Auch die vielen neuen Fischer aus den verlorenen Ostgebieten stellten eine Belastung dar; sie „strapazierten die Fanggründe über Gebühr“. Zum Glück gab es nach dem Krieg wenigstens die großen „Kriegsfischkutter“, mit denen die Eckernförder Fischer lange Fangfahrten bis östlich Bornholm und in die Nordsee unternehmen konnten. Kriegsfischkutter waren ehemalige Marineeinheiten, die schon beim Bau so angelegt wurden, dass sie nach dem Krieg zu Fischkuttern umgerüstet werden konnten. Noch heute liegen sie in vielen deutschen Häfen, wie bei uns die „Capella“.

Die Beschaffenheit unserer Förde

Noch viele Erzählungen und Anekdoten gibt Fiete auf den 214 Seiten zum Besten. So beschreibt er z. B. detailliert die Bergung einer gestrandeten Quase, über die Begegnung mit einem vermeintlichen Geisterschiff, dessen Eigner aber nur betrunken in der Koje liegt und Fiete für einen Piraten hält, und über ein mysteriöses Phänomen namens „Ansteckender Grund“, welches eine Art Krankheit des Meeres ist, die vereinzelt nach zu langen Perioden ohne Sturm auftreten kann.

Aber sein größtes Thema auf diesen 214 Seiten ist „Die Beschaffenheit unserer Förde“. Dieses leitet er so ein:

Fährt man bei guter Wetterlage entlang der Küsten – einerlei ob Nord oder Süd –, wie auch mitten auf unserer Förde, so bietet die Fahrt einen schönen Anblick nach allen Seiten. Doch wie der Meeresgrund beschaffen ist, ist vielen wohl unbekannt. Daher möchte ich in diesem Bericht etwas über die Beschaffenheit unserer Förde darstellen.

Und was jetzt folgt, artet wirklich aus. Er beschreibt sämtliche Lagen und Schichten von Sand, Geröll, Felsen und „Mudgrund“ in der Förde, wo welches Fanggebiet war, wo man sich bei Sturm in Sicherheit bringen konnte (bei den Schutzstellen „Lüders“ und „Haublock“) und vieles mehr. Insbesondere interessierte er sich für Strömungen und legt in epischer Breite dar, welche Küstenbauwerke die Wasserströme in der Förde wie verändert haben. Der „Baggersee unter Aschau“ (die Aschauer Lagune), wahrscheinlich mal als Schutzhafen für die TVA-Süd angelegt, leitete die Strömung um und ließ wertvolle Fanggebiete versanden. Ähnliches gilt auch für den Torpedoschießstand der TVA am Südstrand. Zeitlebens beäugte er auch die Buhnen am Strand mit großem Argwohn:

Nach meiner Ansicht, ist nachdem ich an den Auswirkungen der Seeströmung bei stärkeren Ostwind bemerkt und beobachtet habe, daß es besser gewesen wäre, wenn ein und andere Buhne gefehlt hätte, denn wäre die Kreiselströmung zwischen den Buhnen nicht so hart gewesen, so hätte sich die Wanderung der Sandströmung zwischen den Buhnen in größerem Maße den Ufer somit vor allen dem Strand zu gewendet. […] ich habe oftmals gedacht, die Buhnen hätten einen ½ bis ¾ Meter höher sein müßen, vor allem 10-15 meter kürzer als sie jetzt sind, denn hätte der ganze Sog längst den Buhnen nicht solche Wirkung gehabt und ein großteil vom Sandstrom wäre nicht so weit ab getrieben, auch kam ich auf den Gedanken, wenn die Buhnenköpfe einen T.Form von 3-4 mtr. nach jeder Seite zu gehabt hätten, wäre die Wirkung gegen die schwere Brandung wie der Einfluß auf die Sand- Bewegungen vieleicht größer gewesen, so hat man sich über diese Sachen doch allerlei Gedanken gemacht.

Dieses „Allerlei-Gedanken-Machen“ ging sogar so weit, dass er bei Sturm Holzpflöcke in die Sandbänke zwischen den Buhnen einschlug, um zu sehen, ob diese sich verlagerten. Nach seiner Meinung hatten die genannten Kreiselströmungen viel Sand vom Strand abgetragen und auf den Vorstrand gespült. Das ist der Grund, warum der Strand heute so eine große „Nichtschwimmerzone“ hat, während es früher vor dem Strand rasch tief wurde. Als beste erfolgte Schutzmaßnahme für den Strand sah er den Bau der „Sichelmole“ aus Trümmern des nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengten alten Torpedoschießstandes der TVA. Damit ist die Mole rund um den ehemaligen Zollhafen gemeint.

Der Tang

Seetang ist ein erstaunlich wichtiges Thema für Fiete. Kein Wunder, denn nach seiner Meinung würde Eckernförde ohne den Tang noch nicht einmal existieren:

Ein Naturprodukt, ohne den unser Eckernförde wohl nie entstanden wäre, denn der Tang ist doch die Hauptbausubstanz gewesen, der die Sandbank gegen die anlaufende See geschütz und so mit immer vergrößert hatte und stabiler gemacht, so die Basis geschaffen, daß die Sandbank sich zur einer Nehrung vergrößerte und dadurch von Menschen besiedelt werden konnte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Eckernförde extrem viel Tang, so viel, dass er sich an den Küsten regelrecht „aufrollte“ – bis er Mitte der 1920er Jahre plötzlich aus ungeklärten Gründen verschwand. Damals gab es in Eckernförde richtige „Tangfischer“, die diesen sammelten, vom Blasentang reinigten, trockneten, zu Ballen verpressten und an die Industrie verkauften, die daraus Jod herstellte. Ein Arbeiter namens Karl Schröder fand einmal inmitten des Tangs einen 30 Pfund schweren Meeraal, der noch Jahrzehnte ausgestopft das Bahnhofsrestaurant schmückte.

Ein seltsames Fiete-Wort, dessen Bedeutung mir erst jetzt klar wurde, ist „Schmulltang“. Was mag das wohl sein? Dies war eine Art Kompositmaterial, das sich bildete, wenn am „Dang“ (der Name sagt alles) die Räuchereien ihren „Holzkohlenschmull“ mit Schottschen Karren über die Hochwasserschutzmauer kippten und dieser sich dort mit Seetang zu großen Placken verband. Wenn diese sich vom Ufer lösten, konnten sie regelrechte Inseln bilden von 20-30 qm Fläche und einer Dicke von 25-75 cm und eine Weile vor Eckernförde umhertreiben. Diese Inseln wurden von den Eckernförder Buben gerne als Wasserfahrzeuge verwendet:

… dann gab es für uns Jungs vom Dang, ein Kampf mit Kühnheiten auf den kleinen Insel mit Staken und Bootshaken gegen einander, um längst dem Strand zu schippern und wer mit den Inseln an weitesten nach Süden kam, aber meißten dauerte der Kampf nicht lange denn durch das gegen einander an kämpfen, brökelten die Inseln die von Melden und allerlei Grünzeug bewachsen waren schnell ab und dann dauerte es nicht lange dann standen einige von uns Jungs bis an den Hüften ins Wasser so mußte jeder sehn, das er nach Hause kam, um trocknes Zeug an zukriegen, als Prämie bekam man dann zu Hause, meistens noch einen tüchtigen Trag Prügels dazu.

Manchmal war nach einem Oststurm der Binnenhafen so voller Tang, dass man durch diesen Brei weder mit Segeln, Motor noch mit Rudern auszulaufen vermochte – dann war es nur möglich, die Boote mit einer Winde aus dem Hafen zu ziehen. Hier konnte es aber helfen, die Schleuse zum Noor zu öffnen, so dass das auslaufende Wasser den Tang aus dem Hafen drückte.

Das Windebyer Noor

Ach ja, das Noor. Für mich ein besonderes Thema, schließlich befischt meine Familie diesen See seit nunmehr siebzig Jahren – beinahe die Hälfte der Zeit seit dessen Umwandlung zu einem Binnengewässer.

Als das Noor Mitte der 1870er Jahre als der äußerste Zipfel der Förde durch den Steindamm von dieser abgetrennt wurde, erhoben die Fischer lauten Protest – hatten sie doch zuvor die Zusage erhalten, es würde ein Kanal angelegt, breit genug für zwei nebeneinander fahrende Fischerboote. Stattdessen wurde nur ein kleiner Ablauf gebaut, und die Fischer fühlten sich, wie Fiete es ausdrückt, „verschaukelt“. Noch ein halbes Jahrhundert später nährten die Fischer ihren Groll über diesen Zustand. Und als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, wohnte im ersten Haus der Gäthjestraße, direkt am Steindamm, ein uralter Fischer namens Peter Frank (Ökelname „Sternkieker“), der es liebte, bei schlechtem Wetter die am Hafen herumlungernden Fischer aufzusuchen und sie deswegen auch noch zu verhöhnen: „Nu staht jie hier un luurt op anner Witterung. Dat harrn wie fröer, as de Luus Damm dor noch nie weer, nie nödie, wie kunn to jede Tied, ok wenn de Ost stürm de, naa'd Noor tofischen!”

Apropos Ökelnamen: Die verbreitete These, dass Ökelnamen entstanden seien, weil alle hier die gleichen Namen gehabt hätten und daher Spitznamen zur Unterscheidung nötig gewesen wären, kann ich zumindest mit Blick auf mein Personenregister nicht bestätigen. Nicht zwei Personen mit demselben Namen kann ich hier finden, außer Fiete und seinen Großvater: Beide hießen zwar Friedrich Daniel, aber beide trugen auch denselben Ökelnamen „de Bremser“, denn Ökelnamen wurden vererbt. So gab es unter den Fischern auch noch die „Franken“, zwei Brüder, die beide „Jauler“ genannt wurden. Ich glaube, diese Namen entstanden schlicht aus Spaß an der Freude.

Aber zurück zum Noor: In den 1920er Jahren wurden die Wünsche der Fischer scheinbar erhört und es gab Bestrebungen, den Steinwall zu öffnen und das Noor wieder schiffbar zu machen. Besonders der Eckernförder Abgeordnete im preußischen Landtag, Jürgen Jürgensen, setzte sich dafür ein. Es gab jedoch auch noch viel größere Pläne:

Mit demselben sollte ein Projekt verbunden werden, wo vorgesehen, daß vom Noor aus ein Kanal von 6-7 Kilometer Länge zur großen Breite der Schlei anzulegen um für beide Städte Eckernförde und Schleswig die gesamte Wirtschaft zu fördern, daßelbe galt auch für ein weiteres Projekt, einen Kanal vom Goossee zum Wittensee dann zum K. W. Kanal östlich von Rendsburg sollte der Einlauf sein, aber leider waren die gut gemeinten Pläne nur Träume, und sind es auch geblieben, denn wer sollte alle diesen großen Pläne finanzieren

Das Noor wurde nicht wieder geöffnet. Stattdessen wurde das „Kleine Noor“, der ehemalige östlichste Teil des Noores zwischen Bahndamm und Steindamm, auf Betreiben des Stadtrats Ringer zugeschüttet. Damit war das Schicksal des Noores nun endgültig besiegelt.

Der Aufstand der Fischer

Der letzte Abschnitt des gesamten Manuskriptes ist überschrieben mit: „Der einmalige Streik der Fischerei“ und zeigt Fiete diesmal nicht als Fischer, sondern in seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender des Eckernförder Fischereivereins (der erste war Lorne Marquardt) und als Vorstandsmitglied des Landesfischereiverbandes.

Hier geht es darum, wie im April 1951 von Eckernförde aus ein Streik der gesamten Ostseefischerei organisiert wurde, an dem Fiete an vorderster Front beteiligt war. Es handelte sich um die von Bonn geplante Aufhebung der Zollvergünstigungen für Brennstoff und Betriebsstoffe für die Fischerei, was – nachdem zuvor schon die Fischpreisbindung aufgehoben worden war – ein harter Schlag für die Fischer gewesen wäre.

Der Fischereiverein organisierte Omnibusse, traf sich mit den Vorsitzenden aller anderen Fischereivereine der Ostseeküste, protestierte zusammen mit den Angestellten der Fischindustrie auf dem Rathausmarkt und sprach mit Ministerpräsident Diekmann. Nach 13 Tagen Streik wurde aus Bonn bekannt gegeben, dass der Streik erfolgreich war und das Vorhaben gekippt sei. Fietes gesamte Aufzeichnungen enden auf Seite 1072 mit den Worten:

Es blieb beim alten, am selben Nachmittag machten wir bekannt, daß am nächsten Tag wieder gefischt werden konnte, alle Kameraden waren miteinmal zufrieden.

Ist das nicht ein schönes Ende? Und auch ich kann mich jetzt, fünf Jahre und 1072 Seiten später, zufrieden zurücklehnen und sagen: „Ende gut, alles gut!“